又一段尘封已久的历史进入了“挖掘”进程。7月初,在文化公园筹办十三行博物馆一事得到确认,广州市荔湾区有关负责人表示,该博物馆争取在“十二五”期间落实规划。同月,有着近200年历史、当年十三行首富潘振承的大宅——潘家大院亦被列为广州市海珠区第一批文物保护单位,可望以广州“海上丝绸之路”遗址之一的身份,得到针对建筑主体的保护修缮。

作为南海丝绸之路的历史与地理原点,广州自古就在商贸领域独领风骚,崛起于明朝、衰亡于清末的十三行,更是任何研究粤商、中国外贸与商业人士绕不开的功课。如今对十三行背后的历史报以尊重,对于今日的商道不无借鉴意义:为何有强大适应性和坐享富可敌国的财富的十三行最终走向破败?盛于锁国而衰于开禁,这个荒谬的商业寓言依然警世。

前传

广州作为商贸之都的历史,就如这座城市本身的历史一般漫长。一般均认为广州开埠应从公元前214年,即秦始皇派遣任嚣及赵佗平定岭南开始,其后赵佗在广州筑城称王,创立南越国,是在广州立国的第一个王朝。其后历经两汉、魏晋南北朝、隋、唐、宋、元、明、清,广州始终是岭南地区的省府。几乎与此同时形成的,就是始发于广州的南海丝绸之路。这一海上丝路形成于秦汉时期,发展于三国隋朝时期,繁荣于唐宋时期,转变于明清时期,是已知的最为古老的海上航线。约从公元230年起,广州已取代徐闻、合浦而成为海上丝绸之路的主港。唐宋时期,广州成为中国的第一大港、世界著名的东方港市。由广州经南海、印度洋,到达波斯湾各国的航线,是当时世界上最长的远洋航线。

广州在外贸上的影响力,其实早在宋朝就抵达顶峰。作为中国历史上经济最繁荣、科技最发达、文化最昌盛、艺术最高深、人民生活水平最富裕的朝代,宋朝开启了大规模利用指南针的航海时代。据西方史学家的研究,南北宋的对外年贸易量超过世界上其它国家同年的总和,中国商人几乎控制着从中国沿海到非洲东海岸、红海沿岸的主要港口。

北宋时期,广州、泉州、杭州三路都已设立了市舶司,类似如今的海关,还开辟了往返印度洋的航线,时间只需3个月。到南宋初期,“三方惟广最盛”;广州市舶司的海上贸易收入,仍然是“倍于他路”。毕衍《中书备对》里记载说,明州(今宁波)、杭州两港口收购了一批乳香,共5376斤,广州则一次就收了348673斤,占总数的98%强。

但宋朝的开放根基敌不过其内部的腐朽,只能被元取代。同时,广州作为中国第一大港的地位亦被泉州取代,尽管仍为第二大港,亦依然被不少历史学家视为海上丝绸之路的重要起点。历史后来又拐了一个弯,至明初,海禁实施。明朝的动机是为巩固海防和防止倭寇。当时私人出洋从事海外贸易一律被视为走私,抓到均以重罪惩治。官方所承认的贸易只有贡舶,即以“朝贡”和“回赠”形式进行的特殊贸易,为的是满足皇帝的享受。

所谓朝贡,意味着外商须先向明天子称臣,并根据规定按时来进贡。当时外国商人乘船至今日广州荔湾区十八浦路登岸,住在有120间房的怀远驿,等待贡品被押解进京后皇帝的回赠。明朝为“怀柔远人”,回赠的价值往往高于贡品。外商与中国商人与直接贸易当然亦存在,明代对外贸易习用唐、宋以来的市舶制度,下设牙行,带有半官商性质,负责评估货价、介绍买卖、协助官府征税和管理外商。不难发现,正是明朝政权对外政策整体趋于保守的大背景下,为十三行的雏形提供了滋养。这也注定了十三行自诞生伊始就是一个畸胎。

诞生

至清朝,政权一度实行比明朝更为严厉的海禁令,尝过外贸甜头的粤商此时以走私犯的身份继续活跃于广东沿岸,但他们的机会直到平定台湾和三藩后方到来。1685年清廷正式设立四省海关,随即广东巡抚李士桢发布了《分别住行货税》的文告,第一次把国内商业税收和海关税收分开,同时也就把经营国内商业的商人和从事对外贸易的商业严格区分开来,使洋货行商有了法定地位,此外,还鼓励“身家殷实之人承充洋货行商”。

转捩点出现在乾隆七年(1742年),清廷既希望继续通过海洋贸易赚钱,又担心过度的贸易会导致社会体制动摇,于是便实行“一口通商”,广州成为中国惟一的对外贸易城市。

清廷的担忧来自西方大航海时代的到来。早在康熙五十五年(1716年),英国东印度公司即已在广州开设商馆(外商居停之所,相当于现在的贸易办事处),作为对华活动的基地。而与唐宋时相比,清廷却欠缺清晰、成熟的对外政策,而简单地寄望于以官制商、以商制夷。西方商人则步步进逼,在1770年后,东印度公司的雇员直接获得了对商馆的管理权。然而,远涉重洋的外商当时在清廷的礼部仍不被正视,无法获得官方接待,只能投居当地洋行商人的行栈或租住行栈。久而久之,在广州城西的珠江边形成了一排租与外商居停贸易的楼房,外商称之为“商馆”,清朝民众则谓之“夷馆”。几国商人可合租一馆,同一国籍的外商也可租用一个以上的商馆,如英国便有两个馆。

按照担任过英国东印度公司中文翻译的英国传教士马礼逊于1832年的记载,当时的“夷馆”从东到西依次是小溪行(或称怡和行)、荷兰行(或称集义行)、英国行(或称宝和行)、周周行(或称丰泰行)、老英行(或称隆顺行)、瑞典行(或称瑞行)、帝国行(或称鹰行)、宝顺行、美洲行(或称广元行)、明官行(或称中和行)、法兰西行、西班牙行、丹麦行(或称得兴行)。上述“夷馆”的名称在不同时期略有变化,但所谓的“十三行”已成型。

对于清廷而言,十三行是在其对外战略模糊不清之时的一道安全闸:通过在十三行商人中成立公行(类似于西方的行会),粤海关随后又于公行中任命总商的方式,清朝建立了公行总商制度和保商连坐制度。公行负责广州对外贸易的一系列管理,包括承揽货税、裁定贸易商品价格,保商连坐制度来演变自保甲制度(类似如今的煤矿安全岗位责任制)。就是说,来广州做生意的外国商人必须有一位十三行商人做保商,一旦出现麻烦则由保商承担。

清廷官员的另一个算盘,用今天的话说,是借十三行“寻租”。从保商制度中衍生而出的行佣制,即指当地官员从行商的贸易额里抽取一定的百分比,不缴纳行佣的外商,货物不但会被评定为劣等货,还可能遭受不获销售许可甚至直接被没收的惩罚。官员则把佣金用于归还欠税、欠债,以及上交“贡品”乃至行贿。因为清代官员的主要收入并不是俸禄。以驻守广东的两广总督为例,其年俸只有两万五千两银子,但其事实收入估计要再乘以12,这些额外的收入便来自行佣。

尽管独口通商以及清廷极其不合理的外贸控制政策实际上均为贸易束缚,但至此时却孕育出一个被誉为“金山珠海,天子南库”的中西贸易交流中心。而十三行以其得天独厚的地理环境和商贸传统,一度成为唯一官设海外贸易“特区”,独享外贸垄断特权。

十三行曾经繁荣至何种程度?据《清代广州十三行纪略》记载,1822年发生在十三行的一场大火持续七昼夜,大火中熔化的洋银满街流淌,竟流出一二里地,仅此一场大火就烧毁了价值4000万两白银的财物。

兴盛

要一窥十三行的内在,可以从“潘卢伍叶”四大家族着手,其中又以伍氏家族和潘氏家族最具代表性和知名度。

伍氏家族的崛起要从伍国莹说起,这位为潘氏家族管帐的聪明人,自己创立了元顺行,巅峰时期在20家行商中居第6位,并成为英国东印度公司的债权人。但他的一生均被商业纠纷与清廷官员勒索所困,不得不在1788年将业务交给二子伍秉钧。伍秉钧创立了日后大名鼎鼎的怡和行,于1800年的业内排名已是探花位置。但这位商业奇才早逝于35岁,三弟伍秉鉴由是接过了兄长的衣钵。凭借过人的手腕和无可匹敌的家业,伍秉鉴于嘉庆十八年(1813年)成为总商之首,此后数十年间未曾有变。

伍秉鉴被当时的西方商人称赞为“诚实、亲切、细心、慷慨,而且富有”之人。英国人欣赏其“善于理财,聪明过人”的本事。1834年时,伍氏家族自己估算其家族财产高达2600万银元。伍秉鉴还是东印度公司的“银行家”和最大债权人。到19世纪中期,伍秉鉴不但在国内拥有地产、房产、茶山(武夷山)、店铺和巨款,而且在美国投资铁路、证券交易和保险业务等,怡和行亦成为名副其实的跨国财团。

潘氏家族的传奇则由潘振承写就。他于康熙五十三年,在福建泉州府同安县出生。据其族谱,潘振承年轻时共三次前往菲律宾从事贸易,为日后参与外洋行的贸易挖掘了“第一桶金”。据说潘振承能讲熟练的葡萄牙语,因此与外商交易时较其他行商更有利,令潘氏家族成为伍氏家族以外最显赫的行商家族。

无论是伍氏还是潘氏家族,其聚拢财富的背后,都离不开“信用”二字。在1830年英国下议院关于对华贸易审查委员会会议中,几乎所有出席的证人都认为,在广州做生意比在世界上任何其它地方都更加方便和容易,行商的诚实和商业道德无论在伦敦的街谈巷议里、还是在孟买的生意场上,均有口皆碑,书面的契约甚至有时都不需要,口头约定的效力与书面合约无异。

以潘振承为例,其对英国公司每年从伦敦退回的废茶都如数赔偿银两。乾隆四十八年(1783年),他创办的“同文行”退赔的废茶就达1402箱,价值超过1万银元。正因有这样的信誉,后来在欧洲,不论是茶叶还是其它货物,只要贴有“同文行”的标识,便是品质的象征,就可以卖出高价。美国商人亨特在《广州番鬼录》中说:“由于与被指定同我们做生意的中国人交易的便利,以及他们众所周知的诚实,都使我们形成一种对人身和财产的绝对安全感。”

但伍氏与潘氏家族均没有选择向东印度公司的模式发展,而继续沿袭了中国历史上不时冒起的红顶商人模式。历史学家认为,伍氏成功的另一大秘诀,是将其经营所得的显著比例用来送礼、捐输和报效清帝、督抚和粤海关监督诸官,同朝廷与地方官府建立起密切关系。这既是官方榨取商人利益的一种方式,也是商人疏通官府维持关系的一种手段。据统计,自1801年至1843年,伍氏家族仅送礼、捐输和报效的银钱即达1600万两之巨。《广州府志》中称:伍氏“捐输为海内之冠”。伍秉鉴曾捐得相当于布政使头衔的二品顶戴,伍家由此成为通达朝廷、既富且贵的官商,可谓“一门朱紫,顶戴辉煌”。

伍氏与潘氏家族一样,在福建有庞大地产,而且还开设了数家银号,从事高利贷业务。这一方面令十三行积累的巨额财富无法向产业资本的转化,另一方面也为十三行埋下了信贷链断裂以及惹来西方商人怒火的种子。

衰败

西方人对与中国贸易的单向资金流动早有不满。16世纪末一位佛罗伦萨商人就抱怨:“一旦银子落到他们(中国人)手里,就再也不会流走。”早在全球贸易初期西方就想购买东方的丝绸、茶叶和瓷器,中国却并不想购买西方产品,只同意对方用白银交换,在宋朝开始朝廷官员对西方的奢侈享受品产生兴趣,大量采购,但仍不足以填补西方对中国的贸易逆差。伍氏与潘氏家族热衷的茶叶贸易就是其中典型案例,从18世纪60年代起,英国东印度公司在多数年份中,所购买的茶叶占其从中国总进口值的一半以上。进入19世纪以后,该公司每年从中国进口的茶叶更是占其总货值的90%以上。伍氏家族能成为总商之首,就得益于其控制着的福建茶山。

西方商人后来找到了改写贸易逆差的杀手锏——鸦片。1802年3月,英国东印度公司在一份报告中讲述当时中国的鸦片贸易情况时说道:“尽管中国政府下达了禁烟令,但鸦片的消费量无疑是在大增。大概15年前,每年的进口量约为2000箱,从那时起,如果价格适中,有好几次曾达到4000箱。乾隆十三年(174年),鸦片出口仅占英国货物的八分之一,到乾隆末年,鸦片输入量已占输入货物的二分之一。

而俗称“散商”的非英国东印度公司的英国商人,他们与东印度公司长久以来就鸦片贸易间的竞争关系,则促使这些散商自广州北上进行鸦片走私贸易。广州以外进行越演越烈的鸦片走私,也成为后来英国决心以武力打开中国大门的动机之一。此时,广州依靠行政垄断获得的通商独口地位,已经遭受事实威胁。

鸦片战争及后的“五口通商”对广州自闭关锁国中获得的优势造成致命一击。据统计,1844年,广州大关的关税收入为225万两,上海仅17万两,还不及广州的十分之一。但随后情况便陡然生变,第二年起,广州的关税收入就开始下降,总共才218万两,上海则上升至48万两。至1856年,即第二次鸦片战争爆发时,广州大关的关税收入为108万两,而上海则为182万两,终于超过广州,成为五口之首。这不过花了上海13年时间,就夺得了广州用两千年时间累积起来的中国首要门户地位。

在形势突变中,十三行却无法及时调头行船。一方面,当时官府规定,所有入口的外来船只必须由伍氏等四家行商承保,保证每艘船在到达黄埔时没有装载鸦片,一旦出现问题,唯行商是问,必罚重金,这令垄断中西贸易的十三行对鸦片财富敬而远之,这客观上令十三行失去了自中西贸易中的最大贸易品类获利的门路;另一方面,十三行没有及时利用自贸易垄断时代获取的财富,转型为跨国贸易商而分散风险,也令其失去后着。

平心而论,伍秉鉴曾经有将怡和行打造为中国首家跨国贸易商的机会。他很愿意和广州口岸外商中的新锐——美国商人往来,日后中国最大的鸦片贸易商美国旗昌洋行,便获得了怡和行全部外贸商品的代理权,可以说是在他的扶持下壮大的。1856年,旗昌在上海船舶公司50万元资本的总额中来自伍家的长期贷款就占30万元,伍氏一旦抽提资金,就能对旗昌的流动性带来严重影响。当年伍氏家族在美国投资的利息,每年可达20余万两白银。毫不夸张地说,伍秉鉴是当时中国的李嘉诚。

但伍秉鉴与美国鸦片商间千丝万缕的联系,令十三行与鸦片绝缘的美名被破坏,在观念保守的林则徐担任两广总督后,这一污点更成为其阿喀琉斯之踵,令长期费尽财力与清廷修好的伍氏家族失去了政府的青睐。与此同时,十三行行商的信贷状况因长久以来与外商间存在的巨大利差而爆发危机,这引发了当时的“系统振荡”,因为好大喜功的清廷认为行商拖欠夷人款项有失“天朝脸面”,强令其它无关的行商替财困的行商偿还债款。与之印证的是,1843年,清政府下令行商偿还300万银元的外商债务,怡和行一家就承担了100万银元。此前一年,尽管林则徐被发配令伍氏家族遭受的政府敌意稍减,但伍秉鉴在写给马萨诸塞州的美国友人J·P·Cushing的信中说,若不是年纪太大经不起飘洋过海的折腾,他实在很想移居美国。

投资理念超前的伍秉鉴生于清朝,是其最大的悲剧。在被勒令偿还摊派欠款的同年,伍秉鉴逝世。1859年,英国人李泰国被委任为“中国总税务司”。同年,李泰国在广东设立海关税务司,从此英国人获得了对粤海关的绝对操控,确定了“值百抽五”的关税,使粤海关与中国其它通商口岸的海关税率被固定在这一当时世界最低的税率。英国人渴求多年而不得的“自由贸易”,终于在中国畅行无阻,而十三行也彻底失去了存在的土壤。

遗产

虽然退出了历史舞台,但十三行客观上为中国引入的进步与艺术却仍然值得铭记。

十三行时代的广东人不仅富甲天下,而且在社会各个领域亦开风气之先,不仅率先将牛痘种植法等先进知识传入中国内陆,而且在多种文化价值的冲突与纠缠之间,兼容并包自成一派。作家叶曙明称当时的广东为“新价值观的创造者,新制度、新文化的催生婆,推动中国进入现代化社会的最重要动力之一。”

作为在华外国人的集散地,十三行亦成为意大利画师郎世宁、德国天文学家戴进贤等各类西学人才进入清廷的中转站。同时,十三行街区又是工艺美术制造业的天堂,外贸传统孕育了此地工匠开阔的视野、广博的见识,他们从商业与时代的需求中获取灵感,把欧洲绘画、磨花玻璃、珐琅彩、自鸣钟等工艺与本地传统结合并加以创新,著名的“外销画”就是其中的典型。

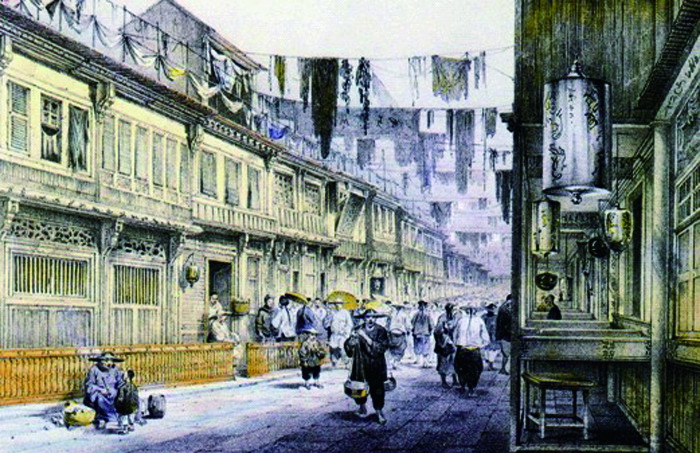

所谓“外销画”,就是中国画师仿照西方画法,以本土题材入画,销给外商。典型的入画题材包括当时的广州人耕织、养蚕、植棉的情景,以及花卉、蝴蝶、草虫、翎毛。聪明的画师利用国画的工笔手法配合当时欧洲略带轻浮而又华丽的洛可可艺术风格,创作出高度写实而又极富装饰风味的作品,深得外商的欢心。

更鲜为人知的是,在广州失去了独口通商的优势后,一些精明的广东商人开始把目光转移到上海。他们带着大笔财富北上,成为上海开埠的先行者。有人认为,若追溯上海的第一批开拓者,其中大多是广东商人。历史让十三行付出了巨大而致命的代价,但又转个弯重新打开了另一扇窗。自十三行之后,粤商便毫无保留地拥抱了开放与竞争。

市民观赏描述广州十三行历史的壁画。

宋神宗曾派臣往聘高丽,命人在明州建了两艘大海舶。两艘神舟“巍如山岳,浮动波上,锦帆蠲首”,到达高丽后,高丽人从未见过如此的巨船,“倾城耸观、欢呼出迎”。

1822年,十三行一场大火持续七昼夜,烧毁价值4000万两白银的财物。

上:粤海关。 中:富商们在西关兴建的花园别墅。 下:茶叶行。

鸦片战争是导致十三行破产的导火索。代清朝缴纳巨额赔款榨干行商老本、东方的贸易中心“广州十三行”渐渐衰败。富庶天下的行商家庭也纷纷破产。

伍秉鉴像。

中国商人在沙面聚会。

广州博物馆收藏了一幅18世纪末、19世纪初的玻璃画,它横50厘米,纵36厘米,镶嵌在木框中,描绘的正是当时广州十三行商馆的景色:珠江上停泊着大大小小各式船只二十多艘,其中既有帆船,也有小渔船,还有画舫;十三行商馆的两层小楼房漂亮整齐地沿着江边一字排开,商馆前的广场上,美国、英国、瑞典等国家的五颜六色的国旗正在迎风飘扬;画面的右上角绘着一座观音庙和一栋象征着镇海楼的五层楼建筑